外泌體來源|必看入門指南:介紹 × 來源 × 應用

外泌體近年很常被提到,但很多文章不是太艱深,就是說不清楚它到底是什麼。這篇文章幫你快速搞懂:

想用最簡單的方法理解外泌體?繼續往下看!

▋外泌體介紹

「外泌體」(Exosome)可以想成細胞丟出來的「小包裹」,大小大概「30–200 奈米」 ,看不到卻能在血液、尿液、唾液等體液裡流動。(參考 台灣醫界,2025)這些小包裹裡裝著 RNA、蛋白質、脂質,甚至能「打包」藥物,還能精準找到特定細胞,就像一個專屬的快遞員。更特別的是,它能穿過血腦屏障,把訊息或藥物送到一般難以到達的地方。(參考 台灣醫界,2025)

因為這些特性,外泌體被認為是下一代「醫療工具」。舉例來說(參考 台灣醫界,2025):

- 未來醫生可能只要抽一管血,就能透過外泌體檢測疾病風險

- 藥物可以被「打包」進外泌體,直接送到腦部或心臟受損組織

▋外泌體來源

外泌體的來源其實非常多樣,不只存在於人體,動物細胞、植物,甚至微生物也都能產生。(參考 衛生福利部,2024),以我們最熟悉的人體來說,外泌體會隨著血液、尿液、唾液、腦脊液、羊水,甚至精液或汗液流動,所以只要抽一管血,就能收集到大量外泌體。(參考 衛生福利部,2024),至於來自植物或動物的外泌體,研究人員也在「探索」它們是否能應用在保健、抗發炎或促進修復上,讓外泌體不只是醫學研究的工具,更可能和我們「日常健康照護」有直接關聯。

▋外泌體應用

外泌體這幾年很紅,因為它真的跟我們的健康息息相關。常見應用列舉 3 個方向(參考 台灣醫界,2025):

1. 疾病檢測更簡單

以前要確認癌症或病變,醫生常常得動刀取一小塊「組織」來分析,不僅疼痛還有「風險」。現在因為外泌體會隨著血液、尿液或唾液流動,醫生只要抽一管血,就能讀取外泌體裡的訊息來判斷病情。為什麼?因為外泌體就像細胞釋放的「訊息小包裹」,裡面裝著 RNA、蛋白質、脂質等分子,會隨著細胞狀態改變,因此得藉由觀察外泌體內容物的「異常與否」,來輔助當作疾病早期診斷指標,白話來說,分析它們就能「偷看」身體裡細胞正在發生什麼事。

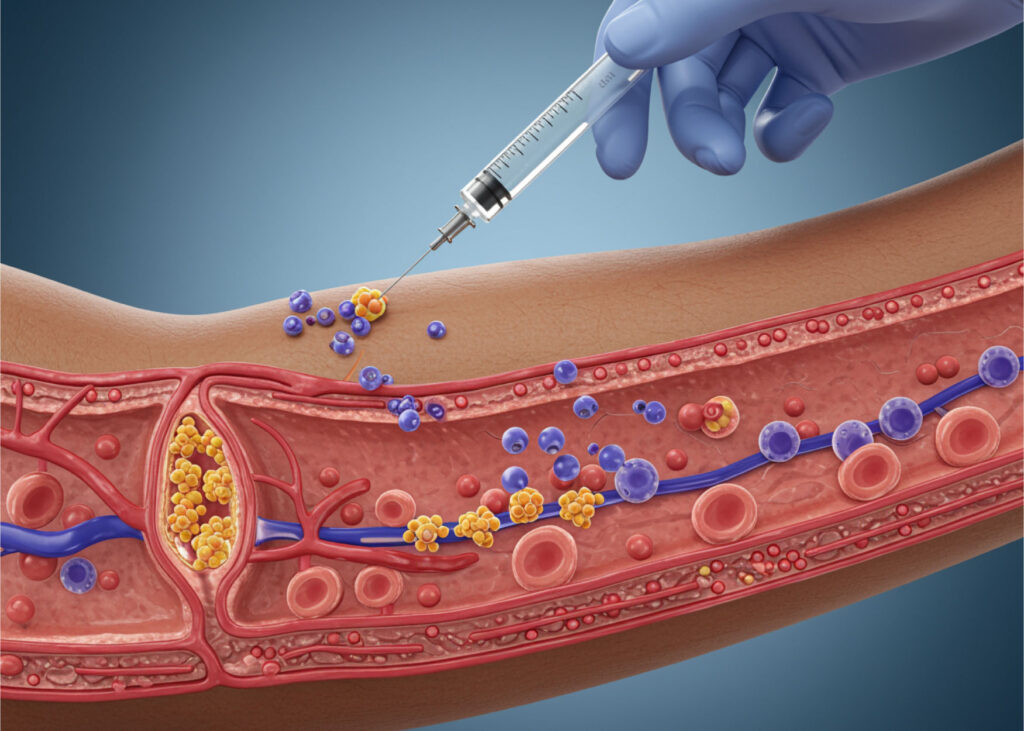

2. 藥物更精準送到對的地方

傳統吃藥或打針,藥效可能分散掉,還會影響不該受影響的地方。外泌體則像「天然小包裹」,能把藥物裝進去,再直接送到需要的器官或細胞。因為它本來就是細胞「自己釋放的」,比較不容易被免疫系統排斥,所以「藥效更精準」、「副作用更低」。

3. 幫助受損組織修復

舉例來說,幹細胞所分泌的外泌體特別厲害,就像「修復指揮官」,一邊協調免疫反應冷靜下來,一邊讓周邊細胞合作進行修復。這也是為什麼在心肌梗塞、中風、慢性傷口的研究中,外泌體展現出有感療效。

▋參考資料

- 張立群、楊鎮謙、張金堅、沈湯龍(2025)。〈外泌體在精準醫學中的應用、未來潛力與挑戰〉。《台灣醫界》

黃奇英(2024)。〈外泌體的應用與發展趨勢!在台灣可以合法使用外泌體嗎?〉衛福部細胞治療技術資訊專區-專家觀點。